漫邮Manyour 博客

【邮局探访】国内外邮局:徐州“苏超”主题邮局+日本新川风景戳+美国邮文化

【邮局探访】国内外邮局:徐州“苏超”主题邮局+日本新川风景戳+美国邮文化

人的一生,不过只有短暂的几十年可以用来领略这大千世界的多姿多彩,如若不趁着活得时候都去见见,死后无论去了何方总会觉得有所遗憾。

作为一名邮品爱好者,笔者自然渴望欣赏海内外各具特色的邮品。毕竟在“邮”这一方寸之间,每个地区都凝结着独属于自己的风采与时代的光辉。

【徐州戏马台“苏超”主题邮局】

笔者常常会旅居徐州,自然也想要看看当地的不同邮局的风光与品味。于是戏马台邮政支局便成为了我的第一站。

戏马台是徐州现存的最早的古迹之一,相传是由西楚霸王项羽所建。用以观赏士卒操练赛马。如今,与户部山、回龙窝等地联动,已经成为了徐州当地的特色景点小吃街之一。当地的邮政支局也便沿用戏马台之名。

其实之前在刷小红书的时候了解到戏马台有机戳,于是便想着去看看。

戏马台邮政支局交通比较便利。乘坐地铁二号线到达户部山或者师大云龙校区,走不到5分钟的时间便能够到达邮政支局。

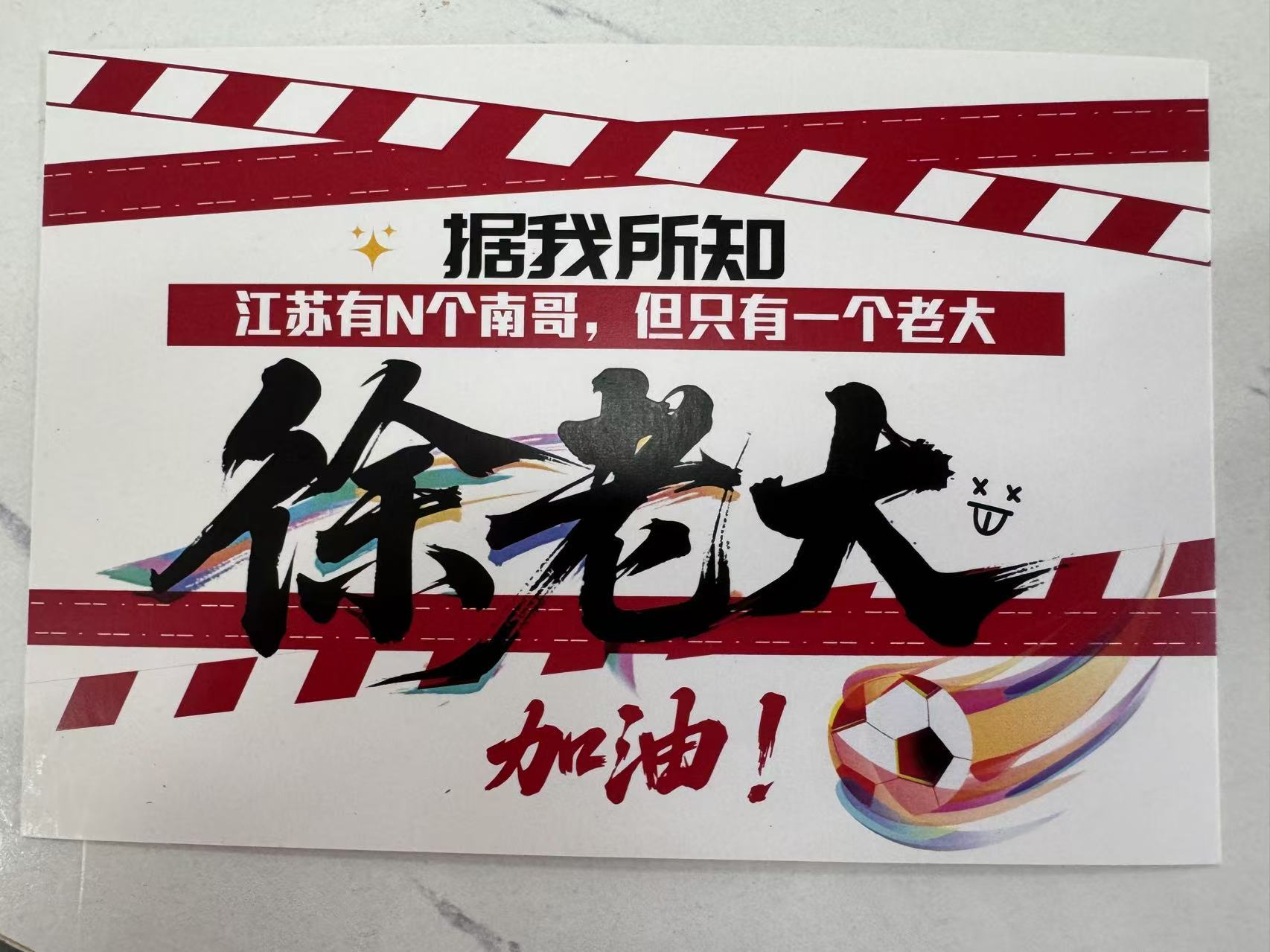

到达邮局外面,映入眼帘的便是几个大字:“中国邮政为徐老大加油!”,外面也贴上了各类“苏超”主题的装饰。

我常常会想,每个参加苏超的城市都应该会有类似的文案。墙头草?(咳咳

走入邮局内部,规模中等偏大,右侧便是贩卖苏超周边的小摊,旁边还有个圆桌放着苏超和徐州各个景点的章。

如图所示,小摊所售的也包括各类邮政的周边,如邮政车辆的模型、徐州的盖章本等等。也含有各类苏超相关的周边,例如徐老大帆布袋、徐州球衣、应援头巾等等。

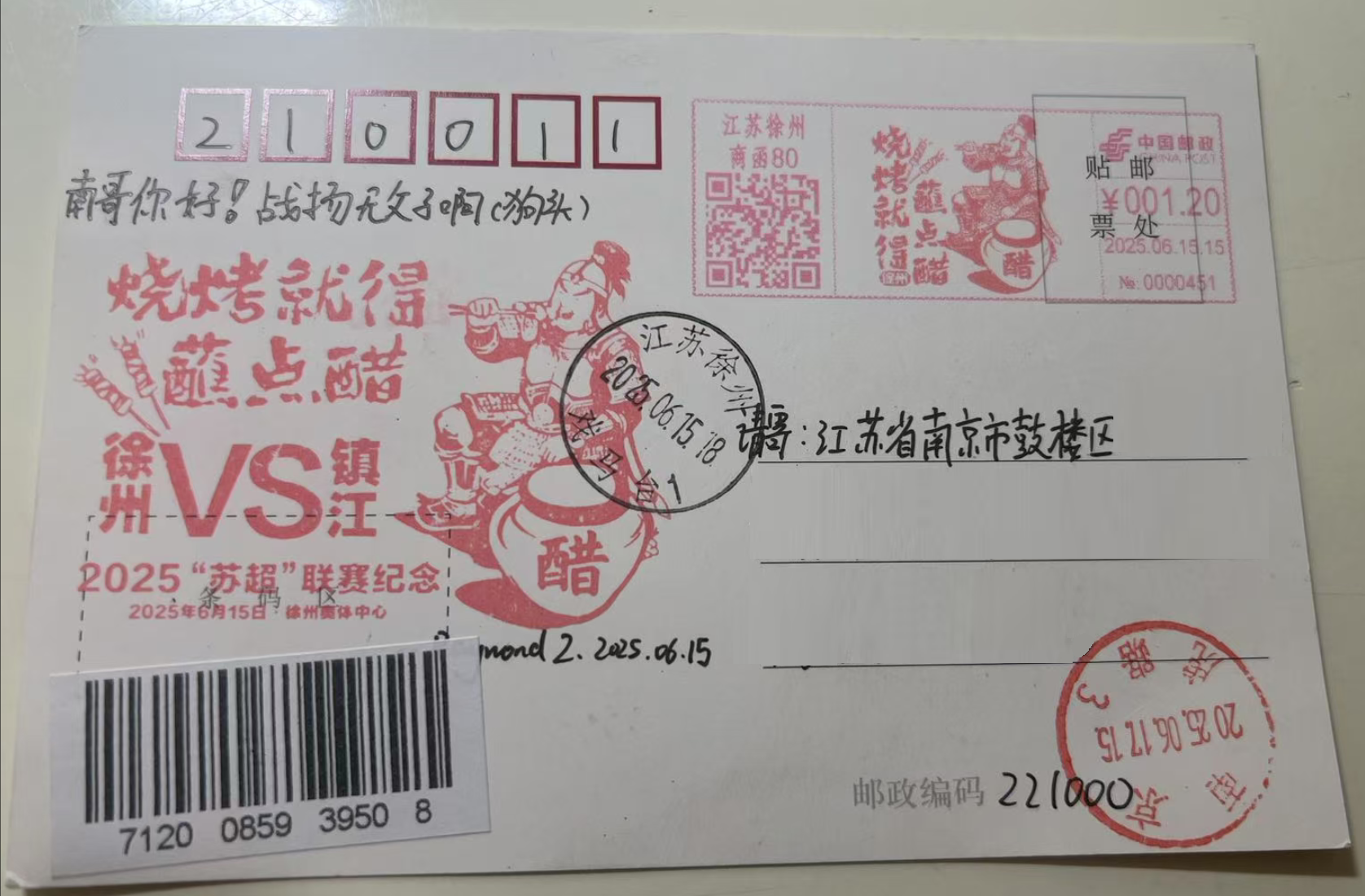

作为邮友,笔者关注到的自然是那两块钱一张的徐老大苏超明信片。我去的当天正值徐州与镇江“开战”的那一天。明信片配上当时苏超的机戳和章,一封具有时代意义的极限片便完成了。

估计是和我抱有同一个想法的人很多,当天戏马台邮局的平信甚至排起了长队。每次有人来想要寄信的时候,营业员大爷都会指着排成一排的平信,操着一股徐普说道:“今天不一定能够寄出去了,想要寄的话就搁那儿排队吧。”

期间来了个大爷。估计是常客,笑呵呵的说道:“没事,你别给我板了就管。”(徐州话:没事,你别给我扔了就行)。

只见营业员大爷没有回应,一边叹气一边无奈的“咚!”,“咚!”,“咚!”继续盖戳。

后来据我所知,徐州邮政陆陆续续的出了其他比赛的限时机戳,而且都与“开战“两地的特色美食有关。只可惜我后来不在徐州,没能够收藏到这些机戳。

有人或许会认为,邮政推出这些花里胡哨的东西,是在哗众取宠,甚至有失体面。但笔者认为事实并非如此:一个事物若无法与时代同行,无法顺应变化、吸引新一代的目光与热情,终将被时代的洪流所抛弃。

邮政亦然——若不主动求新求变、不适度引导消费与收藏的文化,就难免会步上丹麦邮局的后尘,在时代的告别声中黯然落幕。

【日本东京中央新川2邮局】

由于春秋航空日本公司将笔者原定由南京到东京的航班取消,我不得不从南京飞到香港,再由香港飞到东京羽田机场。

飞机是早上6点落地东京,离开东京的飞机是位于成田机场的下午5点多出发的。中途接近12个小时的时间便是我领略日本邮文化的最好时间。

笔者本性节俭,舍不得开启国际漫游,于是只能够无网在东京乱逛。欣赏街上的美景,也体验了当地的公交车、地铁等公共交通。

作为邮友,日本给予我的最先的印象便是邮局很多,街边的地图都能够显示出5个以上的邮便局(见下方照片红色方框)。街上的邮筒也遍地都有,走一路都有好多个,多到笔者到后面都懒得一一拍照片了。

后来,我看时间差不多了,便在一个名为筑地的地方购买了明信片,便想着找一个邮局去发出去。然而,绕了半天都没有能够看见地图上的邮局。

中途还偶遇了日本共产党竞选当地的什么职位,开着个装有喇叭的面包车,绕着东京大街四处宣讲。还朝我招手,说着一堆我听不懂的话语。我也有声有色的向她挥挥手。最后只听懂了一句:“阿里嘎多郭杂一马斯。”(非常感谢)

最终我实在是找不到了,便随便进了一家罗森,想问一下营业员具体的位置。

很多人都会下意识的认为东京的日本人英语应该非常好,实则不然。

我进入了店里面,询问结账台的工作人员。

我用英语问道:“Excuse me, do you know where is the post office?”。两个店员甚是迷茫,重复了Post Office多遍最后也只能够无奈的摇了摇头。

幸好笔者提前下载了日本的英语的语言包,这样在没有网络的情况下也能够翻译。

日语的邮局写作:“郵便局”,读音和粤语相似。

当几个店员看到了这几个字,齐齐的“啊——”了一声,其中一位店员开始手脚并用的给我指路。

然而,如果不是依稀听到了几声“Left”,”Right“,“Go”,我甚至都不知道她说的是英语……

最终她看我实在是听不懂她说话,直接放弃了沟通,走出了柜台,走出了店面,离开了空调房来到烈日炎炎的大街上。

她领着我走了30多米来到一个斑马线,热情的用手比划着说:“过了马路后再右转。“

后来又见我看到车子来了想要等车子先过去,便直接拉着我一起来到了斑马线上,叽里咕噜的意思应该差不多是:“直接走,不会撞你的。“

在给司机打了个招呼、微微鞠躬表示感谢之后,我到了马路对面,她也回到了那边。

随后,她一直看着我走到了对的岔路口右拐才放心的走了回店里。让我感动不已。

我到的邮局名为:中央新川二邮便局。来到门口看着全是繁体字(甚至和简体没区别)的名称,我一度以为我来到了港澳台。

怀揣着半分的激动和半分的犹豫和警惕。我走入了邮局当中。

邮局左侧是5、6个柜台,每个柜台都有人员,但是是处理不同的事务的。由于实在是看不懂所以我也不清楚这几个区别。

右侧是一个书写用的台子。邮局门口还有各类自动机器,看了半天我也没有看出是干啥的。

我用英语去询问了其中一个营业员邮寄明信片到国外需要多少钱。当他听到Postcard的时候便如同是触发了关键词一般,手忙脚乱的比划了个100円。

100円大概是人民币5元。和国内的国际价格差不多。

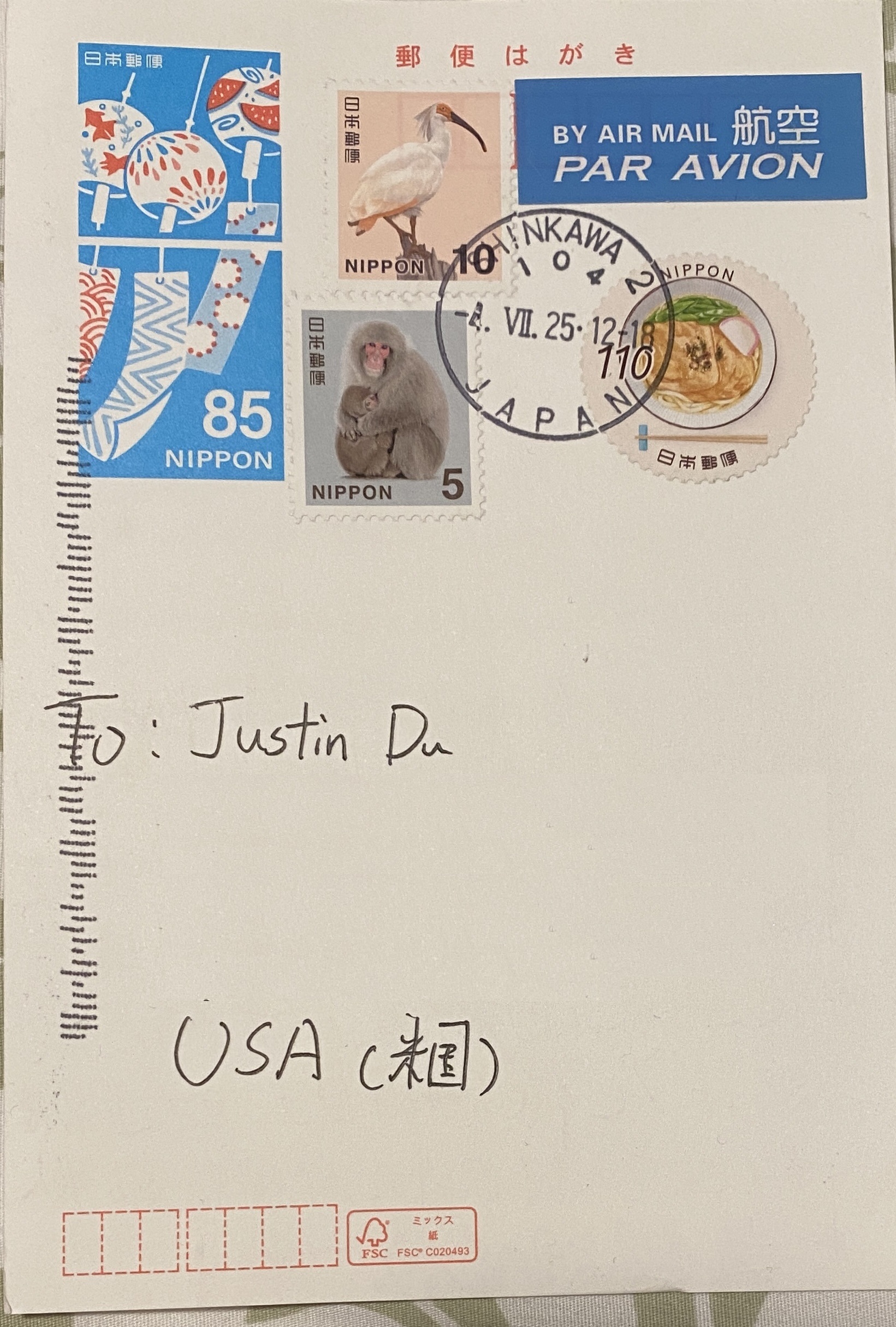

日本的邮局和香港的一样,旁边有一个台子可以写明信片。台子上面也有各类设施,例如胶水、胶带、航空贴、水胶、黑笔等等。

写好明信片,贴好邮票,交给了几个营业员,她们看着我这些精美的明信片,“哇“声一片,两人不停的交流,虽然听不懂但是知道她们在夸奖。情绪价值给的十足。然我觉得这几张200円(10元)的明信片没有白买。

她们还送了我一板航空贴:

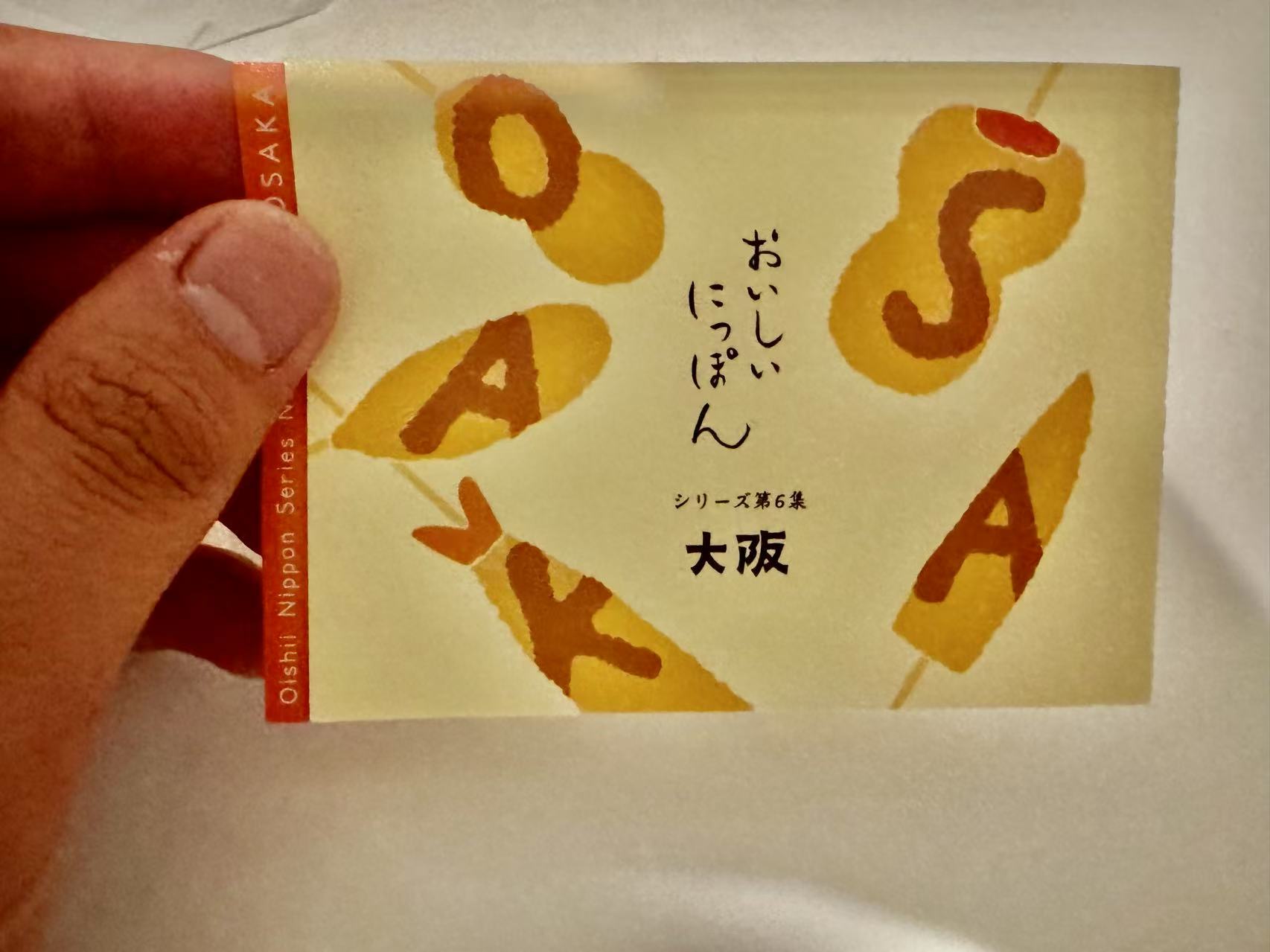

日本邮局有明信片和邮票售卖。制作的大部分都很精美。奈何笔者日元没有带够,不然必定会狠狠的消费一番。最终只能买了两板大阪美食的邮票——一个中国邮政没有出过的系列(虽然有食用菌系列,但是毕竟不是做好的佳肴)。

我国作为一个美食大国,其实我还蛮期待这么一个题材的邮票出现。现在我想想可以画哪些食物,都饿了。

邮票很精致,邮票背景也和邮票图案相配。更好的是,可以在不去折叠任何邮票的前提下进行对折,防止有污渍或者压绉,十分复合我这种旅行的人携带。

前文提及笔者对日本邮文化知之甚少,所以并不清楚日本邮局有没有日戳或者风景戳的存在。犹豫再三,我拿出我的本子到了几个营业员的面前,一页一页的翻,询问有没有戳。

营业员看着我本子上的日戳还是不停的“哇!”,激动的连连点头,连忙到后面拿了两个戳过来,看得出来营业员也是真爱。

我也是这个时候才知道日本是有邮戳的:

我见状也买了几个邮票,贴在了本子和邮戳卡上。开启了我第一次在日本乃至在海外的求戳。

营业员请示了站在一旁默默观察的领导询问是否可以在本子上盖戳,领导看了看我之前的戳便点了点头说可以。

于是营业员激动的开始叽里咕噜、手脚并用、连说带画的开始询问我关于盖戳的事情。包括:“要盖在哪里?”“左下角还是右下角?”、“可不可以多销一点票?”、“哪个戳要盖在哪里?”、“要不要多盖几个?”、“她可能盖的不好”等等。(不要问我是怎么听懂的,哑巴当久了就会心灵感应了)

我都被她的热情给弄得不好意思了。最终一番交谈之下,她给我盖了戳。这时候我才知道,有一个是风景戳。

盖完之后还送了两个小塑料袋子让我装好邮戳卡。

感激之余我也开始连连后悔懊恼,路上遇到了那么多的邮局却没有去看看,浪费了好多次求戳的机会,现在想去也没有时间了。

在我连番的夸奖和感谢之下,她们也很不好意思。

最后,我收拾好东西准备离开,站在门口,背着沉重的书包,拖着行李箱,轻轻朝她们挥了挥手,道了声“拜拜”。

原本只是想向那几位帮忙的营业员表达谢意,却没想到,整间邮局的柜台人员都停下了手头的工作,纷纷看向我,笑着,朝我挥手。

有热情洋溢的年轻小伙,像是在为朋友送行般用力肆意的挥动手臂;也有像长辈般慈祥的中年领导,目光里透着鼓励与温柔,缓缓挥手,似乎充满了感慨;还有那几位一直面带微笑的营业员小姐姐,手势轻柔、目光温暖;甚至连原本只是来办事的陌生人,见到这突如其来的挥手浪潮,也忍不住加入其中。

那一刻,整个邮便局仿佛都沸腾了起来。

我站在门外看着,忽然有种错觉——好像自己就是一部日剧里的少年主角,告别熟悉的街坊邻里,带着万千不舍,即将踏上前往远方修行与成长的旅途。

【美国邮文化】

美国整体属于一个地广人稀的国家,因此街头的邮筒数量远不如日本那般密集。虽然邮局的总数不少,但分布上相对分散,但是从来不会给人一种“邮政存在感”略低的感觉。

直到今天,在美国收发信件仍是一件极为日常的事。几乎家家户户门前都设有通邮的信筒(Mailbox),用于接收邮政投递。一般而言,居民每周会取信一到两次;若长时间未取,信筒甚至会被塞得满满当当。

由于此行时间有限,笔者未能专程前往邮局探访,但却在生活的诸多细节中感受到了美国邮政寄递系统的便捷。

在美国,每幢独立住宅(House)门前几乎都有一个专属的邮箱,一些商铺门口亦不例外。这些信筒不仅用于接收来信,还可以寄出信件。

细心观察的人会发现,邮箱一侧通常配有一个可转动的小红旗。平时红旗呈水平状态,表示此时并无待寄邮件:

不过,有时候你会看到那个红色的小旗子是竖起来的。那就意味着这户人家此刻有寄出的邮件(Outgoing Mail)。邮递员在派送信件时,会顺手取走邮箱里的明信片或信件,带去寄出,整个过程简单高效。

有人可能会好奇:如果我去美国旅游,是不是可以随便找到一户人家的邮箱,把自己的明信片塞进去,再把小旗子立起来,就能“蹭”他们的邮递服务了?

笔者强烈不建议这样做。美国人对私人领地的意识非常强,邮箱也是私人财产的一部分。如果未经允许擅自使用,轻则引发误会,重则可能被视为侵犯隐私,甚至有可能被报警处理。(极端的人甚至会持猎枪或者手枪出来赶你)。

因此,出于尊重和安全的考虑,游客切勿随意操作他人的邮箱。

那如果住在公寓里怎么办呢?大多数美国公寓楼都会设有统一的信件收发区域,供居民集中取信或寄信。通常,这些区域会设有一个专门标示为"Outgoing Mail" 的投递口。

在这种情况下,只要你写好地址和收件人,贴好邮票,再将信件投入“Outgoing Mail”箱中即可。之后会有邮递员定时前来取件,处理寄出事务,操作同样方便快捷。

美国的公共场合,例如机场、火车站、甚至一些街道上面都会有名为:Collection Box的邮筒。上面除了取信时间,还有一个二维码。

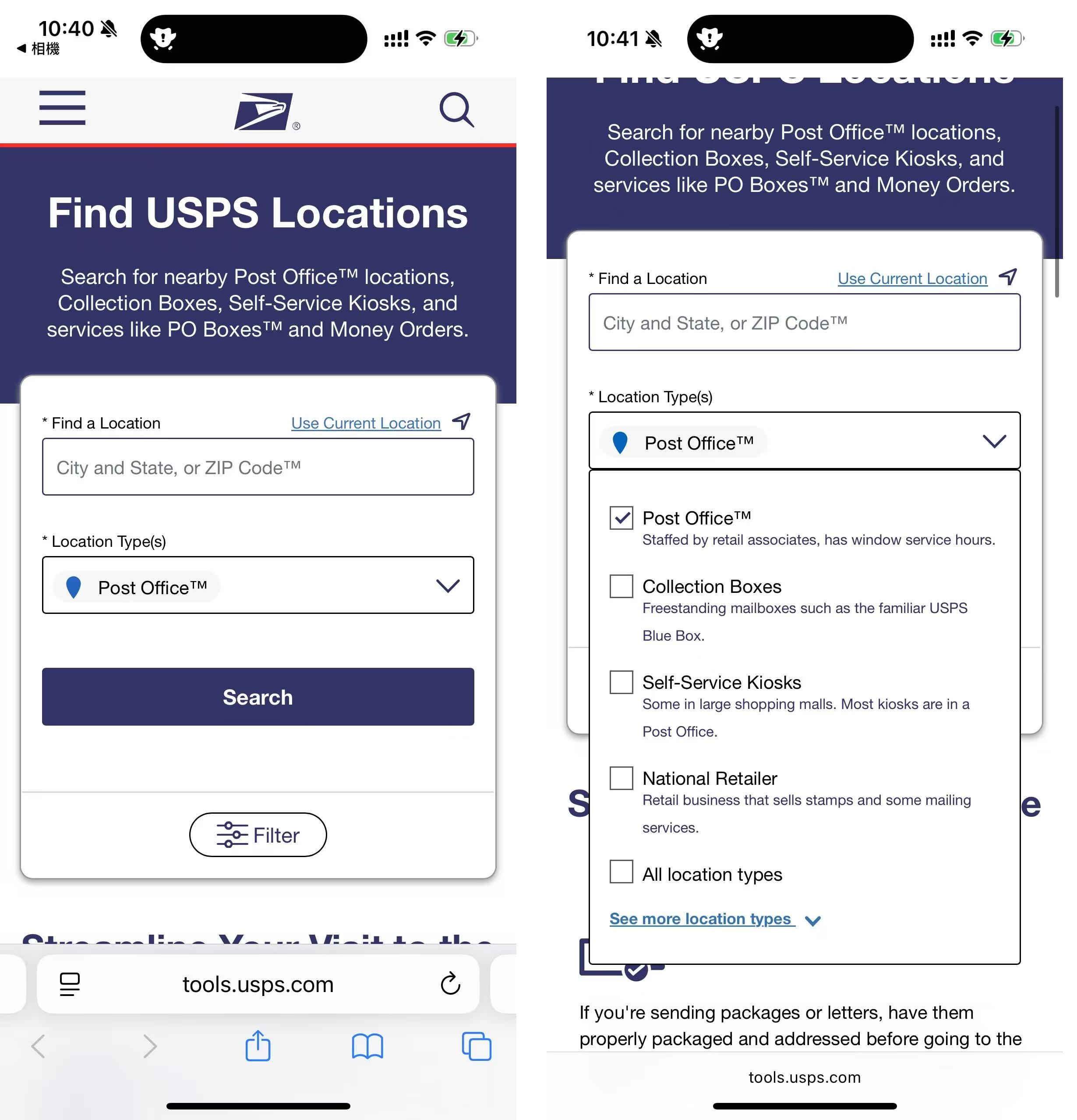

笔者扫了一下邮筒上的二维码,发现链接的是美国邮政的官方网站(https://tools.usps.com/locations/home.htm?source=std)。

网站上可以查询全国范围内所有邮局、邮筒、自助服务机、和邮票明信片贩卖商的位置,使用起来非常方便。

相比之下,有时在国内若想寻找附近是否还有除了邮局门口以外其他的更近的邮筒,常常找不到合适的查询途径,着实让人有些头疼。

不得不说,美国这个官网的设计,倒是提供了一个颇为实用且贴心的解决方案。

人生苦短。多出去看一看总好过躺在家里漫无目的的刷视频。如果有机会,也建议大家多多出门。无论远近终有一乐。

至此,此次的“中日美三国邮政文化小探访”便告一段落。笔者也将继续游历更多的城市与国家,记录那些被邮戳与纸笔镌刻下的故事与温情。

敬请期待下一篇。

(这是我第二次写这篇文章,第一次在写了两个小时后不小心被我全部删除了。笔者幸存)